Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà

E C O N O M I A

Per rilanciare l’economia, un autentico americanismo

Globalizzazione: come i monopoli sopprimono gli stati nazionali

Alessandro Rossi nella storia universale (in ricordo di Giovanni Cilli)

Hankel: sono gli stati nazionali che debbono sopravvivere e non le unioni monetarie

Il sistema finanziario mondiale entra nella "curva di Weimar"

Economia fisica: il crac dal punto di vista della composizione della forza lavoro

L’economia, è un gioco o la realtà?

Alessandro Rossi: in difesa del protezionismo (in ricordo di Giovanni Cilli)

L'autentico Sistema americano di economia politica contro il libero scambio

Perché il sistema dell’euro è instabile: intervista al prof. Hankel

Riaffermiamo la sovranità sulla moneta e sul credito

Come si determina il valore di una moneta?

Riforma fiscale: togliere ai poveri per dare ai ricchi

Economia e idee: introduzione a "I prossimi cinquant'anni della terra" di Lyndon LaRouche

A proposito di tariffe e commercio

La creazione del credito produttivo

Come finanziare le grandi infrastrutture: l'esempio cinese

USA: la grande ripresa che non c'è

Ancora un'altra truffa sulla ripresa USA

Come funziona, davvero l’economia fisica?

Un’america da rifare: 35 anni di sfascio economico

America Latina: Operazione Juarez

Banca centrale o banca nazionale?

Parità aurea: funziona solo come accordo tra stati nazionali

La bomba del debito delle famiglie USA

Economia USA:

Un sistema decotto

No, non è una recessione, è il sistema che crolla

L'eredità di Vladimir Vernadsky

L’oro come antidoto alla febbre del dollaro

Iperinflazione:

crollano le dighe

Bundesbank: new economy

truffa statistica

L'euro travolto dal crac finanziario globale

Il falso mito del boom economico USA

Il test del Quoziente Intellettuale in economia

La distruzione delle ferrovie inglesi paradigma della "terza via" globalista

Il liberismo travolge i settori industriali trainanti

E' diretta da Londra l’operazione Apocalisse

LTCM: quando sono più furbi a sbattere il naso

[Tratto dallo Studio dell'EIR

"Per una nuova Bretton Woods" Quarta edizione 2003]

Il costo della disoccupazione

Tra i costi dell’economia, quello della disoccupazione è il più drammatico. Ogni disoccupato costa non solo perché è a carico della collettività, ma anche perché la sua produzione potenziale è persa. Quando la disoccupazione è di massa, come nel caso attuale dei paesi dell’EU, essa diventa il principale costo dell’economia. Se vogliamo innestare la ripresa economica, risanare i bilanci ecc., questo costo deve essere assolutamente rimosso.

Nel 1945, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, uno dei principali collaboratori di Roosevelt, Henry Wallace, elaborò un calcolo della ricchezza persa a causa della disoccupazione. Il risultato fece una tale impressione che sotto il suo impatto pubblico fu varata la Legge per la Piena occupazione che il Congresso varò nel 1946. Wallace era stato ministro dell’Agricoltura e del Commercio di Roosevelt, di cui si apprestava a raccogliere l’eredità politica e la Presidenza, ma la corrente avversaria nel Partito Democratico impose Truman e le cose presero un’altra piega.

Tenace sostenitore della teoria economica di Alexander Hamilton e del suo Rapporto sulle Manifatture, Wallace pubblicò un libro intitolato “60 Million Jobs”, che rilanciava l’obiettivo delineato da Roosevelt di creare 60 milioni di posti di lavoro nel dopoguerra proseguendo nel ruolo dirigistico dello stato inaugurato con il New Deal e proseguito con la mobilitazione bellica.

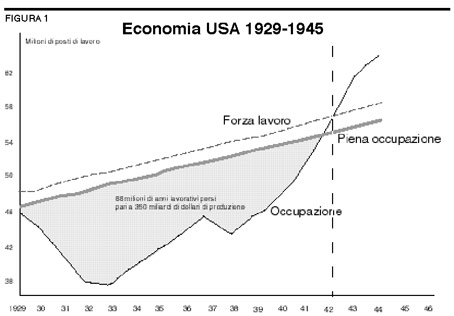

In quel libro Wallace calcolò e illustrò con un grafico il dato secondo cui la disoccupazione seguita alla Grande Crisi del 1929 aveva provocato agli Stati Uniti la perdita di 350 miliardi di dollari, equivalenti a due volte l’intera produzione del 1942 (Vedi figura 1).

Questo è il grafico con cui Henry Wallace illustrò la perdita di ricchezza subita dall’economia americana a causa della Grande Depressione. Il fondo della depressione si toccò nel 1932, con oltre 10 milioni di disoccupati. Dal 1933, anno di partenza del New Deal, la curva dell’occupazione risale decisamente, fino a oltrepassare nel 1942 la soglia della piena occupazione e della forza lavoro impiegabile. E’ un paradosso che si spiega con la mobilitazione bellica che coinvolse le donne e gli anziani normalmente non considerati come parte della forza lavoro.

Per fare questo calcolo, Wallace aveva preso come punto di riferimento la piena occupazione raggiunta nel 1940 e addirittura superata durante la mobilitazione bellica. Il ragionamento di Wallace era elementare: volendo mantenere la piena occupazione nel dopoguerra dobbiamo garantire posti di lavoro al 55% della popolazione, percentuale raggiunta prima del 1929. Da qui, la cifra di 60 milioni di posti di lavoro da raggiungere nel 1950. La maggior parte dei nuovi posti di lavoro avrebbe dovuta essere creata nelle manifatture, l’unico settore in grado di generarne altri, e i bisogni del mercato interno avrebbero avuto la priorità. In Italia oggi abbiamo una disoccupazione di massa e un mercato interno sottosviluppato (specialmente nel Mezzogiorno). Tra i costi inutili che gravano sull’economia, dunque, quello dell’occupazione è tra i maggiori, se non il maggiore. Ma come fare a quantificarlo?

Poiché le cifre ufficiali sulla disoccupazione e sulla forza lavoro non dicono il vero, è difficile fare calcoli precisi. Il massimo tasso di occupazione storico fu raggiunto dall’Italia in anni ben lontani, nel 1959; esso fu comunque basso, il 41%, e non può essere preso come dato di riferimento (allora scontavamo ancora gli effetti demografici della guerra e dell’emigrazione). Abbiamo allora fatto ricorso a dei modelli esterni per sviluppare alcuni scenari pedagogici, che danno un’idea delle dimensioni del problema senza avere la pretesa di costituire dei modelli matematicamente esatti.

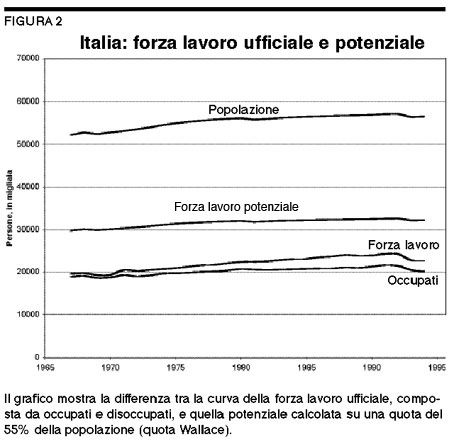

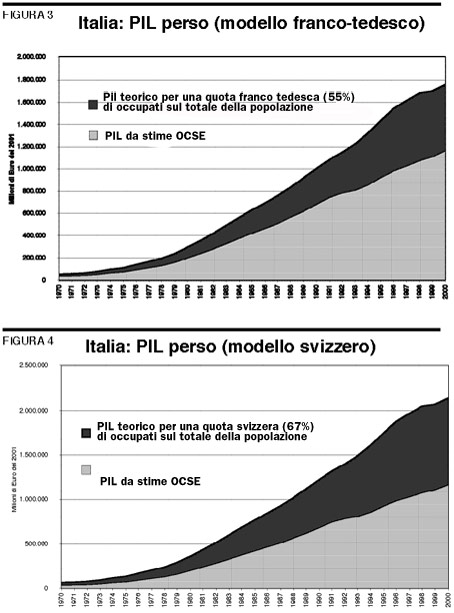

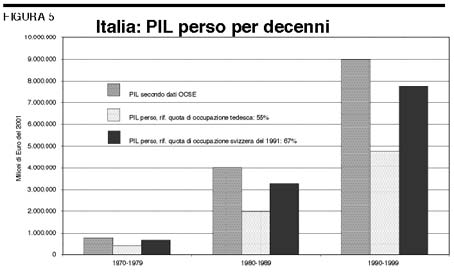

Abbiamo scelto gli esempi francese e tedesco, simili tra di loro, che all’inizio degli anni novanta presentavano tassi di occupazione tra il 54 e il 56%, quindi sostanzialmente identici a quello calcolato da Wallace per l’economia USA del 1945-50, e abbiamo sviluppato un primo scenario applicando quel tasso alla popolazione italiana; abbiamo poi preso il dato svizzero dello stesso periodo, che è sensibilmente superiore (67%), e l’abbiamo adottato come ipotesi di massima. Il risultato è visibile nelle figure 2-5.

La figura 2 mostra le curve della popolazione, della forza lavoro secondo la quota di Wallace (55%), della forza lavoro “ufficiale” e dell’occupazione. Si nota il grande divario tra la forza lavoro ufficiale e quella stabilita dalla quota di Wallace.

Si obietterà che stabilire una quota del 55, o del 67%, sia irrealistico perché bisogna tenere conto della piramide demografica che oggi in Italia fa sì che la popolazione in età da lavoro sia appena 38 milioni. La forza lavoro impiegabile sarebbe inferiore a quella cifra, perché si deve tener conto delle persone impossibilitate a lavorare, ad esempio chi svolge il servizio di leva (o quello civile), le casalinghe e i malati.

Inoltre, nel caso italiano c’è il fenomeno del “sommerso”, che assorbirebbe una quota consistente della forza lavoro impiegabile ma non registrata ufficialmente. Un’altra quota è rappresentata dai “baby pensionati”. Entrambe pesano sull’erario, la prima in termini di tasse non pagate, la seconda per le uscite.

Considerato ciò, va detto che i deficit di forza lavoro sono storicamente riempiti dall’immigrazione, come è avvenuto nei casi tedesco e svizzero che abbiamo preso come modelli pedagogici.

Nelle figure 3 e 4 è illustrata graficamente la ricchezza perduta a causa della disoccupazione in Italia dal 1950 al 2000. La curva in basso è sempre la stessa e mostra l’andamento del PIL; quella in alto, invece, mostra la somma del PIL ufficiale più la quota del PIL perso occupando una forza lavoro nelle proporzioni calcolate da Wallace (modello franco-tedesco, figura 3); e nel caso in cui l’Italia avesse potuto sviluppare un modello “svizzero” impiegando una forza lavoro equivalente al 67% della popolazione (figura 4).

Abbiamo estrapolato il PIL medio prodotto da un membro della forza lavoro dal 1950 al 2000, calcolato in prezzi attuali in modo che le cifre diano un’idea concreta, e lo abbiamo moltiplicato per il numero di anni-lavoro perduti in ognuno dei due scenari. Sottolineamo che questi calcoli sono semplicemente indicativi, anche perché le cifre del PIL sono gonfiate. Il risultato è illustrato nella figura 5.

Volendo prendere in considerazione solo il decennio appena trascorso, 1990-1999, i calcoli ci dicono che nel modello franco-tedesco applicato all’Italia, sono andati persi 4.768 miliardi di Euro, una cifra pari a quattro volte l’intero debito pubblico del 2000; nell’ipotesi del modello svizzero, sarebbero stati addirittura persi 7.769 miliardi di Euro, una cifra equivalente a quasi l’intero PIL decennale e con cui si potrebbe costruire una linea a levitazione magnetica che copra l’intera rete ferroviaria di Stati Uniti, Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna!

Si tratta, lo ripetiamo, di un esercizio dell’immaginazione, ma serve a farci riflettere.Hanno collaborato: Claudio Celani, Aureliano Ferri, Massimo Massetti, Flavio Tabanelli e Nicoletta Vezzali.